「Shall we go to the beach and read book after class?」

「授業終わりにビーチに行って一緒に本を読もう」

筆者がカナダに留学していた際にほぼ毎日のように聞いていたフレーズです。「友達」と「本」。この組み合わせに少し違和感を感じる読者は多いのではないでしょうか。日本で友達と一緒に行うアクティビティとしてまず出てこないであろう読書は、北米ではむしろトップクラスに人気な遊び、チルタイムの一つとして知られています。実際に筆者も留学中、週に三回はルームメイトと本を読むために様々な場所に行っていた思い出があります(カフェやビーチ、公園など)。そんな北米の本は、使用用途だけでなく様々な面で日本の本とは大きく異なります。そこで本記事では北米の本がもたらす影響と日本の表紙の見た目の違いについて考察したいと思います。

欧米と日本の本表紙の違いは、その文化的背景や市場の特性、さらには消費者行動に深く根ざしています。それぞれの国の本表紙デザインには、その地域特有の価値観や消費者の期待が反映されており、その主な理由として以下四つ挙げて説明します。

1. ビジュアル重視のデザイン: 直感的に内容を伝える表紙

欧米の本表紙と日本の本表紙の大きな違い、それは「デザイン」です。欧米の本表紙は、日本の本表紙と比べて視覚的インパクトを重視しています。これには、欧米の読者が「文字情報」よりも「ビジュアルで直感的に伝える」デザインに親しんでいるという背景があります。そのため、多くの欧米の本表紙はカラフルでシンプルでかつ大胆な、目に留まりやすいデザインのものが多いです。表紙デザインは本の内容を象徴するアイキャッチとしての役割を果たし、直感的に読者の目を引くことを目的としています。

日本のビジネス書では白基調のシンプルなデザインが多く、文字情報を中心に構成されています。一方で、欧米の本はカラフルで大胆なビジュアルを用いることが一般的です。特にフィクション作品では、物語の雰囲気やテーマを直接伝えるイラストや写真が表紙に採用されることが多く、読者の「一目惚れ」を狙っています。

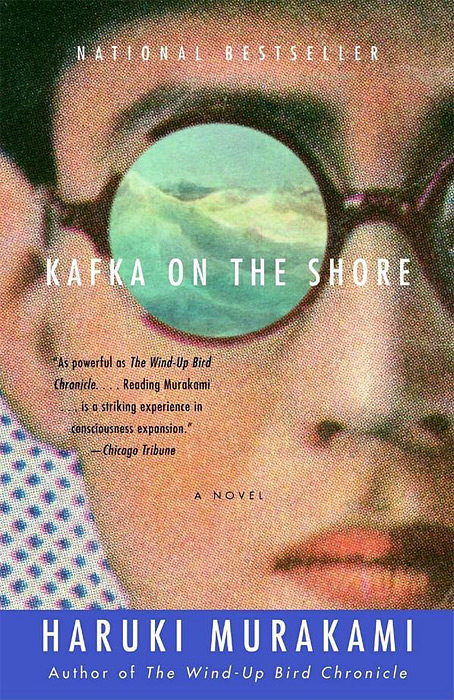

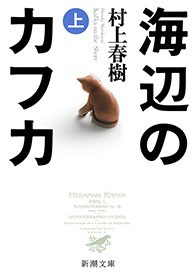

同じ本の表紙を比較してみると、日本の表紙はシンプルなデザインで文字情報を中心に構成されています。例えば、村上春樹作「海辺のカフカ」を日本語版と英語版で比較してみると、同じ本でも左右でデザインが大きく違うことがわかります。左のアメリカ版は右の日本版と比べて視覚情報を重視しており、直感による購買意欲を掻き立てています。日本版が表紙の文字から好奇心を駆り立てる事に重きを置くのと対照的に、デザイン勝負で大胆に直感で訴えてくるのが海外らしいですね。

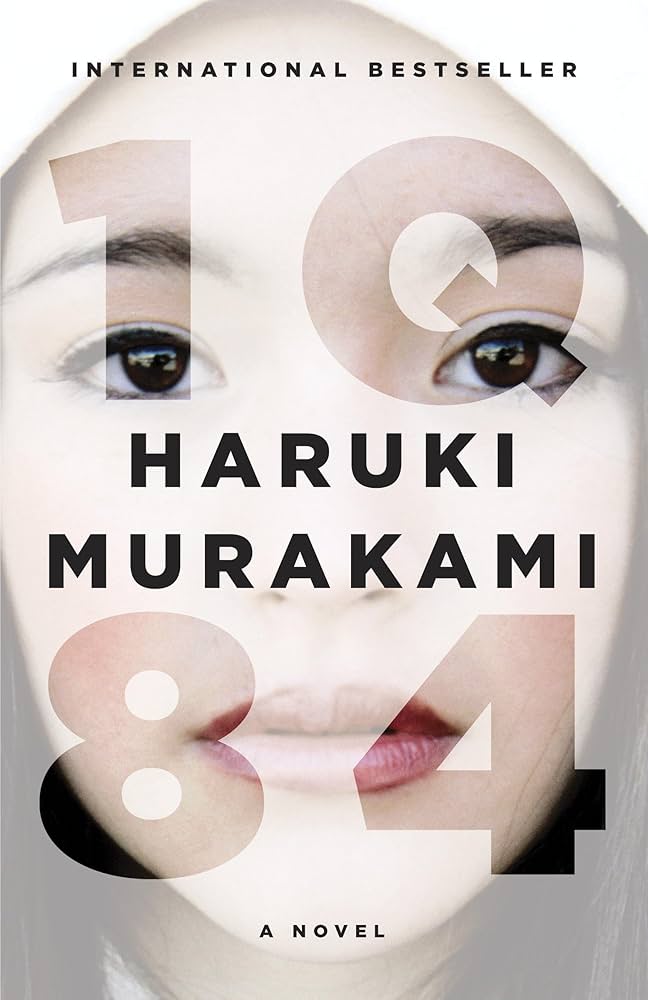

同じ村上春樹作の「IQ84」日本語、英語バージョンも見てみましょう。村上春樹は日米共に非常に人気な作家で、筆者の留学先での友人も何人か彼の本を読んでいました。こちらの表紙も日本版と欧米版で大きく見た目が異なります。知的で洗練されたような印象を受ける日本版とは打って変わり、欧米ver.は一瞬で目に留まる見た目をしており、女の人の顔が表紙いっぱいにプリントされています。「どんな内容なの?」と思わず手に取ってしまいそうな表紙ですね。

最後にご紹介するのは小川洋子作の「博士の愛した数式」です。日本版の表紙には絵は描かれていますが、タイトルの文字から受ける想像を引き立てるように配置されていて強く主張はしてきません。対してアメリカ版はタイトルよりも黒基調に花びらが舞うビビットなデザインで目を引くよう構成されています。日本版と比べて大きく異なる印象を受けるのではないでしょうか。

このように、欧米の本表紙は日本のものと比べて、ビジュアルや視覚的インパクトを重視しているのが特徴です。読者は「一瞬の見た目」で興味を持ち、その場で購入を決めることが多いのです。では、なぜ欧米ではこのようなデザインが主流になったのでしょうか?その理由を詳しく掘り下げていきます。

2. 映像文化の影響: 映画ポスターのような表紙

欧米では映画やドラマといった映像コンテンツが圧倒的な影響力を持ち、書籍市場とも密接に関係しています。特にハリウッド映画の影響は絶大で、映画化されることで一気に原作の売上が伸びることも少なくありません。たとえば、アメリカの映画市場規模は2023年時点で約900億ドルと、日本の約4倍以上に達し、映画と本のマーケティング戦略が連動しやすい土壌ができています。

(参考: Statista statista.com/statistics/187069/north-american-box-office-gross-revenue-since-1980/, 参照日2025年2月21日)

(参考: 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC165NR0W4A110C2000000/, 参照日2025年2月21日)

このような背景から、小説が映画化される際は、小説の表紙に非常に似たデザインの映画ポスターが作成されることが多々あります。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?その理由を以下で考察していきます。

① ブランドアイデンティティの統一

映画と小説は、どちらも同じ物語を伝えるメディアですが、それぞれターゲット層が異なります。そのため、デザインに一貫性を持たせることで、「この小説=この映画である」と瞬時に認識できるようにすることが鍵となってきます。

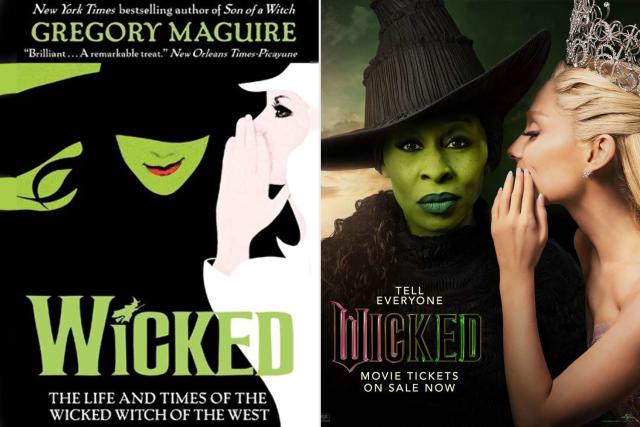

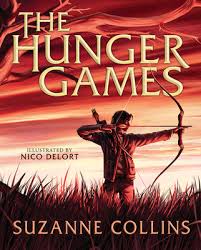

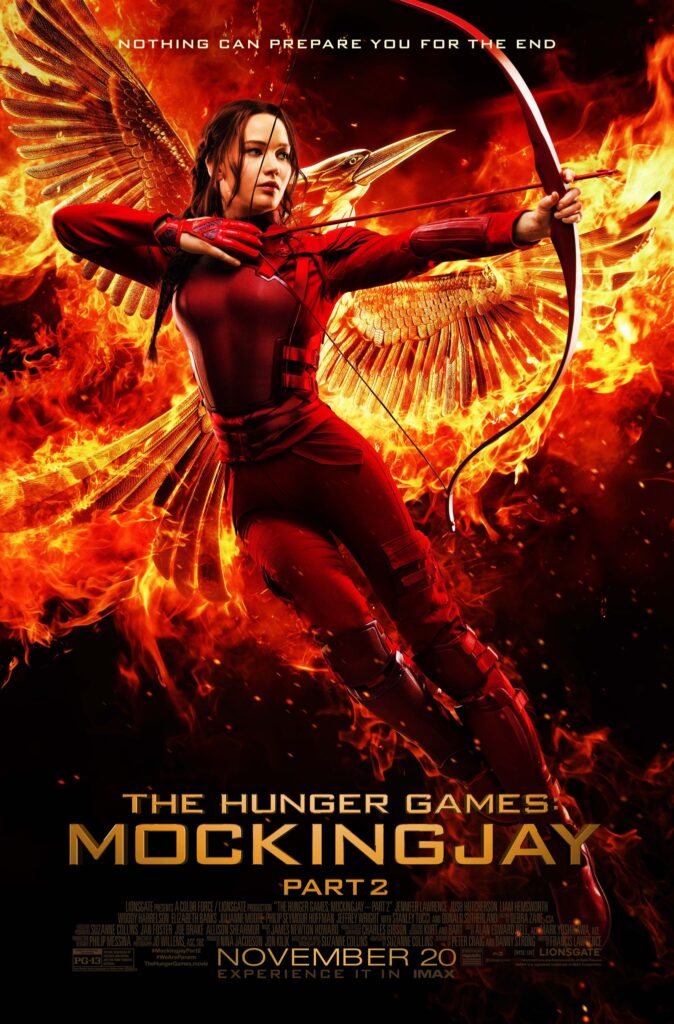

たとえば、『The Hunger Games』シリーズの映画ポスターは、原作小説の象徴的なデザインである「弓を構えたカットニス」と「燃え上がる炎」をそのまま取り入れています。同様に、『Wicked』でもほぼブックカバーの絵と同じ構図の写真を映画ポスターとして使用しています。このように、ビジュアルの共通性を持たせることで原作ファンは小説の映画化に気づきやすく、映画を観た人も原作を探しやすくなります。共通のビジュアルを通して相互のファンを取り込みやすくするのです。

② 書店と映画館でのクロスマーケティング

日本でもよく見かけますが、アメリカでは映画公開に合わせて「映画版カバー」がついた小説が書店に並びます。このとき、映画のポスターと小説の表紙が似ていると、映画の宣伝ポスターを見た人が書店でも直感的に原作を見つけやすくなり、マーケティング効果も見込めます。例えば、『The Hunger Games』の原作小説の本表紙は、シンプルな弓矢のデザインでしたが、原作の映画が公開された後に、 映画ポスターとほぼ同じデザインの映画版カバーに本表紙が変更されました。このように、書店と映画館の両方で同じビジュアルが使われることで、映画と小説の認知度が一気に向上し、相乗効果を生み出します。

③ 映画ファンを原作に誘導する戦略

映画を観た人の多くは、ストーリーの細部をもっと知りたいと考えます。その際、映画と似たデザインの小説が店頭に並んでいると、映画ファンが原作を見つけやすく、さらに映画を観た後の熱を下げることがないので購入意欲が高まります。特に、映画が話題になった作品では、映画公開後に原作の売上が急増する傾向があります。このため、出版社と映画スタジオは視覚的な統一感を持たせたデザインを採用し、映画鑑賞者を原作の読者へと誘導していくのです。

3. 口コミ文化とレビューサイトの普及

欧米では読者が表紙に詳しい情報を求めない傾向があります。これは、AmazonやGoodreadsといったレビューサイトやSNSで事前に情報を調べる習慣が広まっているためです。実際、調査によれば、アメリカの読者の約60%以上が本を購入する際にオンラインレビューを参考にしているとされています。

この習慣が生まれた背景には、インターネットやソーシャルメディアの普及が挙げられます。特に欧米では書店に行く前にオンラインで本の評判を確認し、自分の好みに合った本を選ぶ行動が一般的です。実際にアメリカの消費者の62%がオンライン購入前にレビューを確認するというデータもでています。

このため、表紙デザインには詳細な説明を省き、「目に止まる」ことや「印象を与える」ことが求められます。例えば、Amazonでは「Customers who bought this also bought」というセクションが読者の購入を後押しするため、表紙デザインはそのセクションでのクリック率を上げるための重要な要素となっています。

(参考: Goodreads https://www.goodreads.com/about/us, 参照日2025年2月21日)

(参考: World shopping https://www.worldshopping.biz/blog/24report-us?utm_source=chatgpt.com, 参照日2025年2月21日)

4. SNSと「シェアされる表紙」

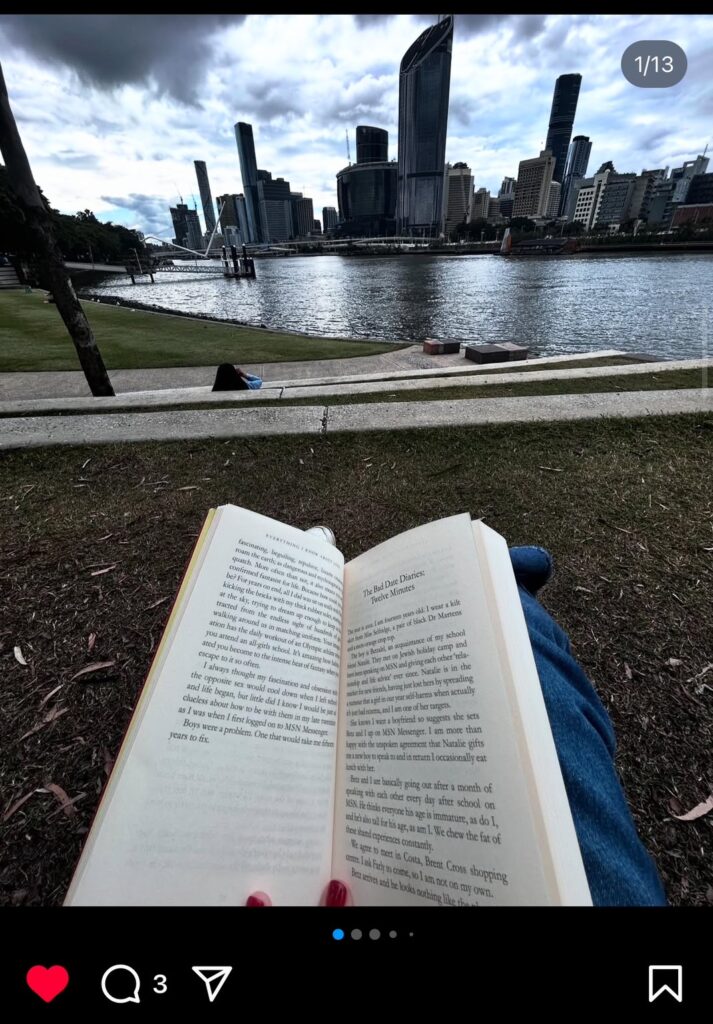

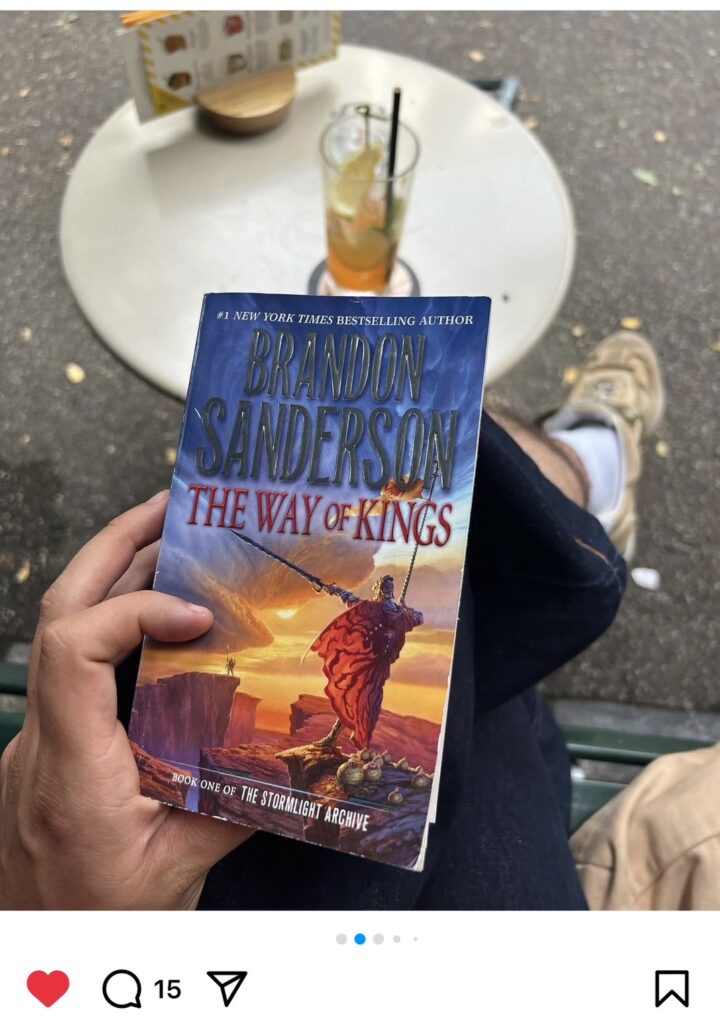

欧米の若年層、とくにZ世代の間では、InstagramやTikTokといったプラットフォームで本を共有する文化が根付いています。「#Bookstagram」や「#BookTok」というハッシュタグを使って、本の表紙や読書体験を写真や動画でシェアすることが流行しています。記事冒頭でも少し触れましたが、筆者も留学中にビーチやカフェに行って本を読んでいる姿の写真などを投稿している友人に多数出会いました。

↓ 実際に友人がInstagramに投稿していた写真

Instagramでは、シェアされた本の写真が「背景のおしゃれなアクセサリー」としての役割を果たすことが多く、特にカラフルで視覚的に映えるデザインが人気です。いかにおしゃれな、映える本表紙を作成できるかどうかは、インスタグラムなどのSNSに投稿される回数に直結するのです。つまり、欧米では本の表紙デザインが単なる装飾を超え、マーケティングの一環として重要な役割を果たしています。例えば、TikTokで話題となったコリーン・フーヴァーの「It Ends with Us」は、表紙の美しさが投稿の多さを後押しし、売り上げにも直結しました。

終わりに:欧米では「見た目」がマーケティングにおいて重要な要素

ここまで欧米と日本の本表紙の違いについて掘り下げてきましたが、本のデザインに限らず、欧米では「見た目」や「ビジュアル」がマーケティングの重要な要素のひとつと考えられている ことがわかります。

欧米の市場では、商品やサービスを消費者に訴求する際に、視覚的なインパクトが重視されることが多く、本だけでなく食品、ファッション、テクノロジーなど、さまざまな業界でデザインの影響が見られます。たとえば、パッケージデザインにこだわった飲料ブランドや、シンプルながら印象的なロゴを活用するテック企業など、視覚的な魅力を活かしたマーケティング戦略は一般的です。

本の表紙デザインも同様に、欧米では 「消費者が本を手に取るきっかけを作るツール」 としての役割を果たしています。特に、SNSの普及により、デザイン性の高い表紙が拡散されやすくなり、それが売上につながるケースも増えています。この流れは今後も続くと考えられ、日本の市場にも徐々に影響を与えていくかもしれません。

デザインやビジュアルの重要性がますます高まる中で、日本の本市場やマーケティング戦略にも変化が生まれるのか、その動向に注目していきたいところです。

Glowkeyでは米国向けビジネスにおけるサポートを行っております。

お話だけでも、という形でもお気軽にお問い合わせお待ちしております。

アメリカ市場向けPR・マーケティングのご相談は下記よりお問い合わせください。